公路隧道建设技术国家工程实验室:溯源 发展 攀登

时间:2021年10月13日

溯源

幽幽南山,烟波缈缈,滚滚长江,青罗涛涛。国内唯一的公路隧道专业领域国家工程实验室——“公路隧道建设技术国家工程实验室”就坐落于这样一处依山傍水之地。而这座实验室的依托单位——招商局重庆交通科研设计院有限公司(简称“招商交科”)隧道与地下工程院位于实验室旁边一栋充满岁月斑驳的三层小楼之内。

招商交科的隧道专业业务起步于1977年。那是不太平凡的一年。一方面,随着中国共产党第十一次全国代表大会宣告历时10年的“文化大革命”正式结束,国家积极落实知识分子政策、迅速恢复被撤销掉的科研机构、恢复科研人员的技术职称,作为传统科研院所的招商交科研究人员感慨激昂、斗志昂扬,意欲“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”。另一方面,从60年代末70年代初开始,中苏关系全面恶化,边境形势十分紧张,两国摩擦不断,随时可能发生武装冲突。为备战需要,乌鲁木齐军区国防公路办公室计划在天山西段边境深处修筑一条横跨天山南北的战备公路,这便是数万名官兵奋战10年,168名筑路官兵为此献出了宝贵生命的独库公路。

彼时还被称为“交通部科研院重庆分院”的招商交科应交通部指令,组成天山公路隧道科研组,赶赴“公路人”的战斗一线,参加并指导独库公路全线3座隧道初勘阶段的测设工作,并结合高寒冻土隧道施工实际问题,拟订隧道施工相关项目课题开展科研工作。由此,狄武陵、熊崇福、杨宏波、周立民、张希仁、孙兴汉、朱启国、张世模、谢立友等天山公路隧道科研组的同志便踏上了他们的英雄之路。

“要致富、先修路”。80年代,随着改革开放进程的逐步深入,公路运输需求持续增加,国家对建设高等级公路(汽车专用公路、高速公路)已有了一定的认识。到了90年代初,成渝高速公路、贵黄高速公路等西部欠发达地区的基础交通设施也相继开工建设,国家对西部山区的交通建设规划也提上了日程。不同于神州大地的其他地方,西部山区具有山地面积广大、地形陡峭险峻、地质条件复杂多变,喀斯特地貌分布广泛等特点。因此西部山区的交通建设便离不开隧道,以及隧道施工开挖过程中面临的断层破碎带、突水突泥、岩爆、高地应力软岩大变形、放射性、有害气体等一系列重大技术难题。

因此,作为交通部重庆科学研究所,同时又身处西部山区,拥有山区隧道建设的战斗经验,1991年7月26日,正式成立了隧道工程室,这是当时中国唯一的专业公路隧道工程室。隧道室组建初期,全室成员共27人:杨宏波、狄武陵、蒋树屏、陈勃、熊崇福、周立民、朱启国、程崇国、易亚滨、何林生、刘伟、邹云、杜小平、李晓春、李勇、赵向阳、黄莘、薛征、李和平、陈赞、梁军林、杨兵、李照菊、李霞康、张大贵、刘向红、杨正明。

1996年 始建实体隧道实验室

发展

2011年,为推进交通运输行业创新能力建设,提升交通科技创新能力,便于在开展行业高水平研发活动、培养优秀科技人才、进行高层次学术交流等方面发挥重要作用,国家发展改革委、交通运输部共同组织实施了公路水路交通领域创新能力建设专项工作。工作重点围绕公路建设与养护、水路工程安全运行支撑和交通运输应急保障等3个技术领域,组建了一批国家工程研究中心和国家工程实验室。

由隧道工程室演化的隧道与地下工程院作为国内公路隧道行业最早从事相关专业工作的部门组织,为保障国家重大战略任务和重点工程的顺利建设、提升我国公路隧道产业自主创新能力和核心竞争力、优化我国公路隧道产业结构,于2012年9月正式获得建设“公路隧道建设技术国家工程实验室”的批准,并于2019年12月正式通过验收。该实验室在国内公路隧道专业领域、重庆市交通领域、主管部门内均属唯一。

目前,作为“公路隧道建设技术国家工程实验室”在依托单位的实际承担部门,隧道与地下工程院同时也是“隧道建设与养护技术交通行业重点实验室”、“交通运输行业长大隧道建设与养护技术协同创新平台”、“重庆市交通隧道工程技术工程实验室”等重大科技平台的实际承担部门,也是世界道路协会隧道技术委员会中国唯一代表派出部门和中国公路学会隧道工程分会的执行管理部门。

实验室主要从事公路隧道、城市道路隧道、水下隧道、轨道交通隧道和城市地下空间及其相关工程的科研开发、勘察设计、咨询服务、试验检测、科技产品和特色工程等业务类型,曾服务于一系列经典的隧道及地下工程。

实验室代表性的经典隧道及地下工程一览表

序号 | 工程名称 | 特点 |

1 | 秦岭终南山公路隧道 | 世界最大规模的公路隧道 |

2 | 重庆真武山隧道 | 我国第一座双洞六车道特长公路隧道 |

3 | 深圳雅宝隧道 | 我国第一座双洞八车道城市道路隧道 |

4 | 福建京福高速公路隧道群 | 我国最早大规模小净距公路隧道群 |

5 | 南京老山棚洞隧道 | 我国第一座公路棚洞隧道 |

6 | 山西拍盘隧道 | 我国第一座桥隧共建结构山岭公路隧道 |

7 | 厦门万石山地下立交隧道 | 我国第一座全互通地下立交公路隧道 |

8 | 长沙营盘路湘江隧道 | 我国第一座水下暗挖立交隧道 |

9 | 厦门翔安隧道 | 我国第一座海底公路隧道 |

10 | 港珠澳大桥工程海底沉管隧道 | 世界最大规模公路沉管隧道 |

11 | 重庆轨道3号线红旗河沟地下车站 | 亚洲最大断面交通隧道车站 |

实验室共获得过国家科技进步一等奖1项、二等奖2项,国家詹天佑奖1项,国家优质工程奖 2 项;省部级(以上)科技进步与优秀设计奖100余项;国家发明专利40余项,新型实用专利70余项、软件版权 20余项;主编或参编国家级33部行业级隧道专业规范,12部省级地方规范标准指南。近三年来,实验室承担依托单位及其共建单位主/参编的公路隧道行业有效执行的国家、行业标准共14项,占所有相关规范的93.3%。

实验室先后取得"全国青年文明号"、"全国百佳班组"、"重庆十佳班组"、"重庆市工人先锋号"、"招商交科院先进集体"、"招商局集团自主创新先进集体"等荣誉称号。拥有"全国工程勘察设计大师"、"国务院政府特殊津贴专家"、"全国交通运输青年科技英才"、"全国公路优秀科技工作者"、"交通运输行业重点科研平台创新人物"、"中国公路青年科技奖"、"重庆市勘察设计大师"、"重庆市优秀技术人才"、"重庆市学术技术带头人"、"重庆市科技创新领军人才"、"重庆市青年拔尖人才"、"重庆市工程技术高端人才"、"重庆交通十名优秀工程师"、"重庆市优秀青年设计师"等一大批优秀技术人才。

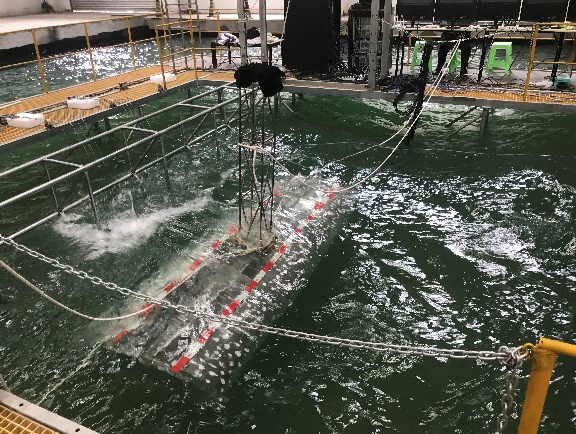

2019年 实验室正在做波流耦合悬浮隧道模型试验

攀登

矢志不渝,不忘初心。实验室在科技道路上不断向上攀登,说起亮眼的成果,实验室主任丁浩如数家珍,“实验室生在重庆,我们想让中国看见;实验室长在中国,我们想让世界看见”。

1◥悬浮隧道建设技术:让全世界筑路人向往的黑科技隧道

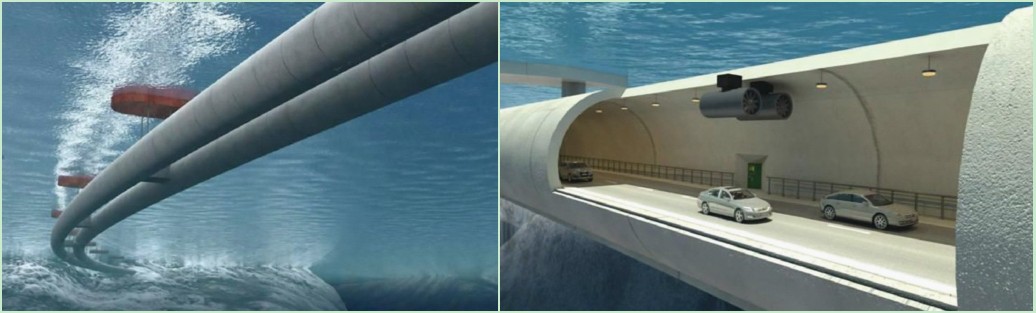

悬浮隧道(Submerged Floating Tunnel,SFT)也被称为“阿基米德桥”,是一种跨越长大水域的新型交通构筑物,如图3-1。主要由依靠浮力悬浮在水下一定深度处的隧道管体、限制管体过大位移的锚固装置、深水基础以及衔接两岸的驳岸段组成。悬浮隧道主要有自由式、浮筒式、立柱支撑式和锚索式四种类型。水中悬浮隧道具有对环境整体影响小、车辆能耗低、受天气影响小、造价低、运营阶段不受恶劣气候影响、能耗低等优势,挪威、中国、美国、意大利、日本等对水中悬浮隧道开展了大量可行性研究,为各跨大面积水域交通工程建设提供更多的备选方案,成为21世纪最具竞争力的跨海结构形式。

悬浮隧道概念最早于20世纪初提出,20世纪60年代,英国人曾就意大利墨西拿海峡的悬浮提出了概念设计。而进入了21世纪后,随着设计概念的不断完善、建设技术的不断进步,悬浮隧道的建设也进入了全新的阶段,各国纷纷开始进行悬浮隧道的研究与试验。

挪威是一个拥有冰川,峡湾和山脉的北欧国家,因其险峻而美丽的自然景色而举世著名。为了加强峡湾两岸之间的联系,挪威公路交通局推出了名为“无渡船E39工程”的大型项目,将全程1300km中的所有船运段用桥梁和隧道代替,工程中包含一个价值250亿美元的水下悬浮隧道项目,位于松恩峡湾下方,或将成为世界上首条浮动的水下隧道。若工程计划顺利进行,隧道或在2035年通车。

在国内,悬浮隧道相关技术的研发同样受到大家的重视,“跨深大海峡通道(悬浮隧道)关键技术”是中国科协发布的我国面向未来的12个重点领域60个重大科学问题之一,是交通运输部《科学技术部关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》”的前沿技术之一。

为此,实验室在已建成的水下隧道实验室中,专门建立了1处悬浮隧道试验平台,致力于这一国际前沿技术的研究工作。研究项目方面,实验室承担了国家自然科学基金面上项目“基于波流场固体运移的动荷载下悬浮隧道响应与实验研究(51978600)”、交通部项目“深海悬浮隧道关键技术的前期研究”等项目。

通过科研项目的实施以及平台试验的开展,实验室积累了悬浮隧道大型模型实验的宝贵经验,为行业开展大型悬浮隧道模型实验奠定了基础。研究成果提出了基于琼州海峡海况的悬浮隧道初步工程技术方案,对于解决悬浮隧道建设这一面向未来、面向科技前沿、具有重大挑战的世界级难题,推动水下悬浮隧道工程科技进步具有重大意义。

水中悬浮隧道

2◥港珠澳大桥智能运维技术:当好伶仃洋上世纪工程的家庭医生

港珠澳大桥,犹如一条巨龙,横跨在伶仃洋上。这条巨龙不仅在工程界创下了多项世界之最,同时也将粤港澳大湾区紧紧的连接了起来。

这样一座世纪工程,其技术难度不仅体现在施工期间,在运营之后,运维技术同样也是一项世界难题。为攻关解决港珠澳大桥这一百年重大工程的运维技术瓶颈、保障粤港澳大湾区的发展得到有利促进、珠三角地区的综合竞争力得到有力提升、满足内地、香港、澳门三地融合发展的交流需求,实验室积极参与了国家重点研发计划“综合交通运输与智能交通”项目。在该项目中,实验室牵头开展沉管隧道的服役状态智能仿真、在线评估与分级预警技术研究,为港珠澳大桥工程中6.7公里的沉管隧道保驾护航。

在该项目中,研究人员立足于港珠澳大桥的运营实际需求,以数字化为驱动,从信息感知、结构评估、维养决策、交通运行、安全管控等方面入手,引入物联网、大数据、人工智能等新技术,全面提升了港珠澳大桥沉管隧道部分的运维水平,降低其全生命周期维养成本,为用好管好大桥提供坚实技术保障。

更加难能可贵的是,这样一系列为该工程“量身打造”的数字化、智能化运维技术,是研究人员“从无到有”的突破,研究中聚焦的多项演化规律和分级预警技术都是通过多次模型计算、试验验证、仿真验算研究而来,真正的实现了“从0到1”。

3◥超长超宽水下隧道排烟与火灾防控关键技术:如果真烧起来,我们就是不幸中的万幸

火灾是交通隧道常见的灾害现象之一。世界道路协会(PIARC)在近年来从未间断过对隧道火灾防控、排烟、智能预警及定位、人员逃生等相关领域的研究工作。事实上,隧道发生火灾的确给世人带来过惨痛的教训。

世界上发生过最为轰动世界的隧道火灾应该是1999年3月发生在意法边境的勃朗峰隧道大火。这场大火由一辆载有9吨人造黄油和12吨面粉的货车所引发,当火车在隧道中段开始了剧烈燃烧之后,司机试图灭火却为时晚矣。持续蔓延的大火在隧道中整整燃烧了55个小时,造成了41人丧生,36辆汽车被毁,经济损失超过30亿欧元,成为了迄今为止伤亡最惨的隧道火灾。

火灾至于隧道而言带来的人员伤害和经济损失不可估量,而对于水下沉管隧道来说,带来的影响将会更加恶劣。如今国内如港珠澳大桥、深中通道、太湖隧道等国家重点工程都采用沉管隧道的方式进行建设。火灾对于沉管隧道的根本影响在于高温对管体结构产生损伤与破坏,导致其承载能力和使用功能的损坏与丧失。海底超大跨沉管隧道由于其长大体型、海洋和江河环境、深水条件等原因,使得其一旦发生火灾,后果往往较陆上交通隧道更为严重,修复也极为困难。另外,火灾发生隧道内时,除了火焰的燃烧蔓延速度快,其烟雾扩散的速度更加惊人,并且浓烟的毒性大,造成很多遇难者并非直接葬身火海,而是死于窒息或者中毒。

基于上述研究背景,实验室围绕港珠澳大桥、深中通道、太湖隧道等国家重点工程,依托国家重点研发项目,通过开展大量地理论研究和实体试验,研发了超长超宽水下隧道新型通风排烟技术,制定了钢壳沉管隧道火灾设防标准,构建了复杂运行环境下海底互通式隧道运行安全态势智能研判及管控技术体系,解决了超大断面隧道通风排烟、钢壳混凝土沉管隧道结构防火等工程实施中“卡脖子”的难题,对我国跨海复杂隧道的通风防灾起到了重要支撑作用。

足尺实体隧道火灾实验平台

4◥隧道巡检机器人:让隧道体检天天做成为可能

公路隧道养护工作目前参照行业规范《公路隧道养护技术规范》执行。规范规定,对隧道病害的全面排查通常是1-3年一次。这样频率要求的制定,考虑了各地养护管理部门的人员配置和工作能力,也能够满足大多数隧道的结构安全需求,但对于部分存在安全隐患,“带病上岗”的隧道,却难以预防其突然出现结构安全事故,往往发现问题时已经病入膏肓。

图3-3是一座发生了衬砌脱落的隧道,该隧道管养单位参照规范组织了每年一次的定期检查工作,对隧道健康状况进行的排查,但依然未能阻止隧道在正常运营时突然发生的结构安全事故。

面对实际问题与实际需求两难的境地,实验室研究人员希望找准痛点,试图让机器来代替人力对隧道进行排查,这样便能解决管理部门特别是欠发达地区的人员配置问题。

与此同时,国家在近年也陆续颁布和实施《中国制造2025》、《机器人产业发展规划(2016—2020年)》、《新一代人工智能发展规划》和《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》等规划,赋予了人工智能与其他产业、行业融合发展的新机会。

结合行业痛点,抓住政策东风,研究人员融合了人工智能在隧道工程检测、图像处理中的已有先进成果,面向公路隧道养护典型应用场景,采用“云”到“端”的处理方式,利用视觉、语言、听觉等各种感知所记忆的多通道信息,构建公路隧道检测统一语义表达的多模态人机交互平台,研发了隧道巡检机器人。它是隧道运营养护与外界沟通的重要信息源与“使能器”,实现了隧道智能表观病害感知、智能应答与咨询、智能监控与预警等功能,丰富了隧道运营养护期间的检测手段、提升了隧道养护管理效率。

巡检机器人目前已在重庆渝中连接隧道投入使用,该隧道正是位于重庆著名网红景点“洪崖洞”正下方不足20米处。巡检机器人的投入使用保障了隧道的结构安全,杜绝衬砌突然掉了垮塌,甚至引发路面塌陷的情况发生。

毕竟谁也不希望网红景点是个坑。

5◥公路隧道智能水幕柔性阻拦系统:这年头,谁还不会个“柔性劝导”

这年头,都讲究要柔性劝导,公路隧道也不能例外。

公路隧道智能水幕柔性阻拦系统是一种在隧道发生事故时能对驾驶员进行有效信息传递,同时避免碰撞破坏的可快速封闭隧道的应急响应系统,旨在避免隧道内二次事故的发生及保障驾驶员的生命财产安全。

试想一下,如果隧道内发生了火灾、垮塌等重大事故,造成了隧道内无法通行,管理部门如何阻止车辆持续进入隧道内部,进一步添堵?总不能装一堵墙,或者关上一扇门吧,那就真的只有去看上帝是否为你打开那扇窗了,毕竟在高速公路上,车速没有100也有80,硬碰硬不是办法。

现在的做法通常时在隧道上方装一个红绿灯,而实际上,呼啸而过的司机很难发现红绿灯想要传递的信息。这时,如果有一堵显眼却又不会发生碰撞事故的巨大信号标志作为提醒,不瞎的司机应该都会放慢自己的脚步。

该系统首次创新性地将水幕投影应用于公路隧道应急处置措施,突出其时效性、可视性和安全性的特点,实现水幕投影技术的跨界融合发展,具有显著的先进性。

公路隧道智能水幕柔性阻拦系统

6◥隧道灯具清洁机器人:继洗碗、扫地之后,清洁作业的又一次自动化革命

隧道灯具的清洁有史以来都是人工作业,效率低下,作业时存在安全隐患,最重要的是清洗后的清洁程度有时也不令人满意。

这时,通常会需要一台永不知疲倦、永不会偷懒、永不怕受伤的机器人。

由实验室研发的世界首台隧道灯具清洁专用机器人,针对公路隧道灯具养护作业,可替代人工实施隧道灯具自动清洁,提高10倍作业效率,提升灯具清洁效果,提升隧道照明系统的健康程度。

该机器人采用先进控制理论、机器视觉等人工智能等先进技术,替代人工完成隧道养护作业“重复性、大批量、高强度”的灯具清洁作业工作,并能实现高效率清洁作业,保障清洁效果。

隧道灯具清洁机器人

7◥隧道运营风险动态评估综合管理平台:一款真正将“人因工程”引入隧道运营安全的产品

随着服役时间的增长,公路隧道在结构健康问题、交通量大、重车比例高等现实条件的共同作用下,公路隧道运营风险问题变得十分严峻,隧道运营风险动态评估综合管理平台以“人-车-隧-环”系统安全和风险工程理论为基础,针对高速公路隧道所处的复杂外界环境和交通特征以实时监测、监控技术为手段,在海量、多元异构数据融合和智能关联的基础上,提出风险识别规则、推理机制和算法、自动评估模型和算法,形成公路隧道风险源辨识、自动识别、智能评估技术体系。综合考虑现有法律法规、管理体制、管理机构配置、风险承受水平等指标,研究科学可靠实用的预警模型及关键指标预警阈值,建立风险预警机制。基于大数据分析技术、物联网技术及智能云计算技术,搭建隧道运营风险动态评估综合管理平台,实现公路隧道风险管控的智能化、信息化和远程可视化。

隧道运营风险动态评估综合管理平台可以实现对公路隧道运营风险管控的智能化、信息化和远程可视化管理,可以动态的、实时的评估公路隧道运营风险情况,帮助公路隧道管理者能直观的对隧道运营风险、自身设施风险、外部环境风险等进行有效的把控,为公路隧道的安全运营和交通功能的有效发挥提供有力的保障。

(撰稿人:刘秋卓)

下一篇:十年磨一剑 物康科技诞生记